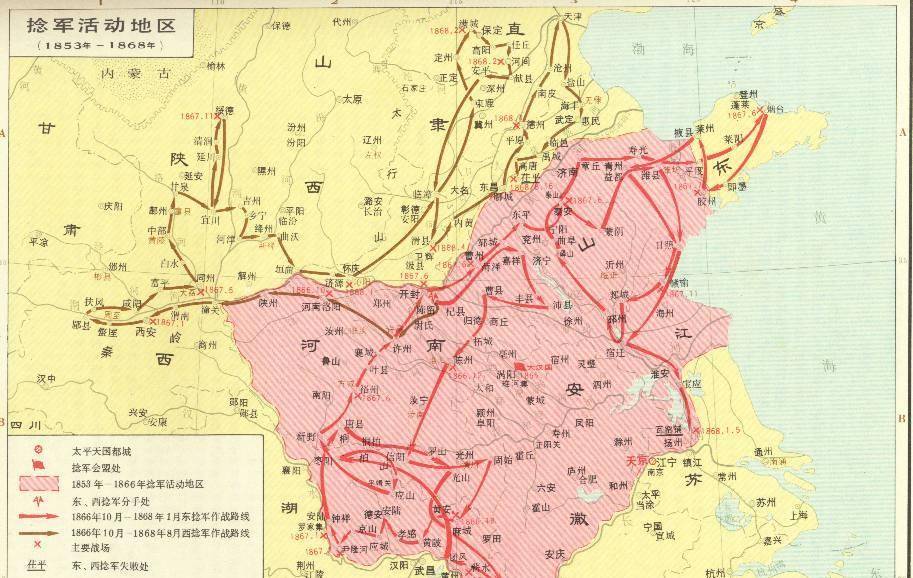

说起晚清时期的农民起义,我们脑海中最熟悉的就是太平天国与义和团运动。其实,与太平天国同一时期,还有一场流寇式的农民武装。他们兴起于淮北平原,纵横安徽、河南、江苏、山东等地,在华北平原上与江南地区的太平天国政权反抗清朝,前期与太平天国交相辉映,后期沉重打击清政府的统治。然而,由于缺乏统一领导,忽视根据地建设,这场农民起义最终被封建统治者剿灭。

地处安徽、河南交界的农村,在清朝中后期时常面临天灾人祸。首先是封建地主的剥削,官绅恶霸勾结,让底层民众无处生存。贪官横行,官官相护,农民无处伸冤时,一种自发的民间组织成为救命稻草——捻众。“捻”出自淮北方言,意思就是“一伙一股人”,最初就是节日时,烧油捻纸来助兴。后来延伸为向乡民募捐,或者直接恐吓勒索。

既然正规渠道不能解决,那就求助于捻军。“求官不如告捻”,捻军虽然行为粗暴,但是一定程度伸张正义,达到了为“弱者伸,强者抑”的效果。而且,越是饥荒之年,捻众越多,颗粒无收的乡民,只能铤而走险,参加到捻军队伍的打家劫舍。黄淮平原常年泛滥,洪涝旱灾更加剧了人民的灾难。

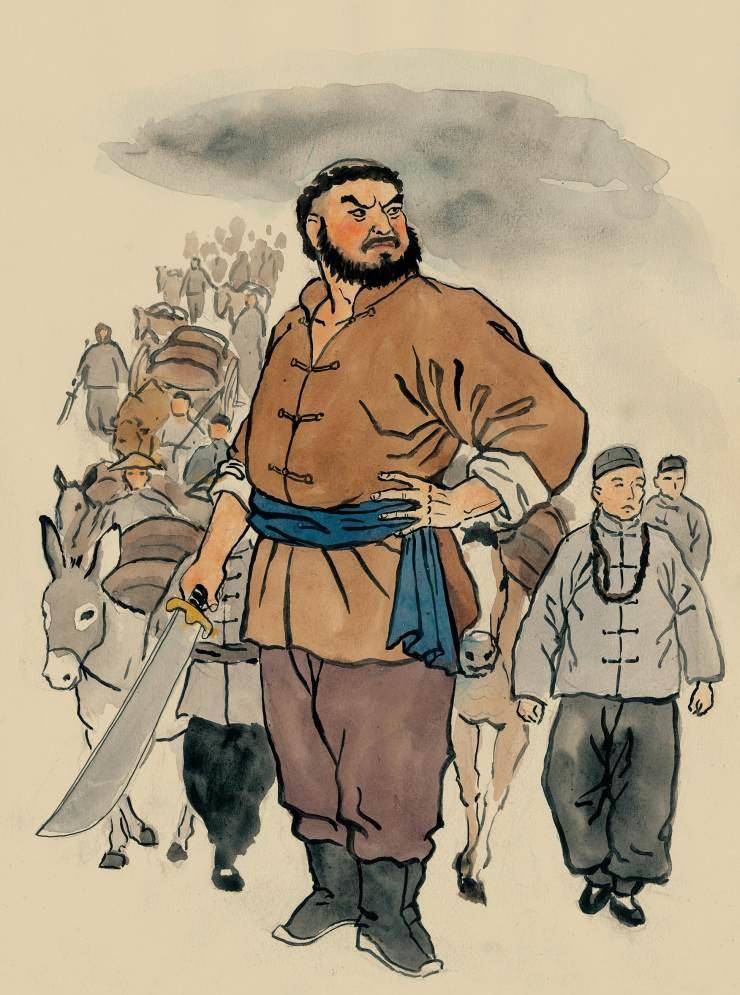

极度贫困的农民,又被官绅剥夺了土地,无以为继的他们选择了古老的危险职业——贩卖私盐。虽然政府对私盐的打击力度很大,但是暴利行业的诱惑、养家糊口的无奈,让私盐屡禁不止。为了壮大声势,许多贩卖私盐的人结伙为伴,形成了一个个组织。捻军最早的首领之一张洛行,就是以贩卖私盐为业的。

1852年底,捻众在安徽亳州的雉河集歃血为盟,推举张洛行为盟主,号召大家起义抗清,史称“十八铺聚义”。与此同时,洪秀全领导的太平军已经在南方迅速发展,他们一路所向披靡,接连攻克长沙、岳阳。为了配合太平天国运动,淮北的捻军群起响应,纷纷掠夺粮食,进攻官府。

在捻军早期的发展过程中,与太平天国的关系一直都是若即若离。虽然表面上接受天王洪秀全的册封,但是实际上捻军却是“听封不听调”。更何况捻军内部各自为政,本就没有一个统一的领导,更不会全力配合太平军的作战。除了张洛行等人主张合作外,还有很大一部分北上东进,用自己的方式进行反清斗争。

刚开始的捻军,更像一盘散沙,完全是自发式的反抗。直到太平天国北伐经过时,捻军队伍才从分散斗争走向联合作战,饶是如此,捻军内部依然山头林立。1855年,黄河再次泛滥,江苏、河南与安徽等地的灾民纷纷入捻,数量上的壮大促使着捻军进一步联合。这一年的秋天,各路捻军会盟,推举张洛行为盟主,自封“大汉永王”。

松散的联盟下,捻军建立黄、白、蓝、黑、红的“五旗军制”,分设旗主、规定章程,颇似满清的八旗制度。每一个旗基本都是以宗亲、邻里为单位,各旗之间互不统领,从一开始就注定分散性和落后性。虽然颁布了《行军条例》十九条,规范军纪,“禁止抢掠,严缉奸淫”,但是流动作战、打家劫舍的痼疾是难以消除的。

对于和太平军的合作,捻军内部形成两种声音。一种是配合作战,但是不接受改编,以张洛行为主;一种是无视合作,回到淮北作战,或转战南北,自由活动。由于捻军本身就是松散的联盟,谁也无法做到一统,也就不可避免走向分裂。张洛行、龚得等人在皖南与太平军协力作战,孙葵心、张宗禹等人则率众在苏北和淮北作战。

其实,清廷对于捻军和太平军,刚开始的态度截然不同。如果说洪秀全领导的太平天国是“洪水猛兽”,那么捻军就像是偶尔反抗的小股武装。初始阶段,清廷忙于镇压太平军,对于捻军主要以招抚为主。这也就很容易解释,张洛行曾经三次降清、三次反叛。但是招抚毕竟是权宜之计,等到清廷腾出手来,武力镇压必不可少。

首先是发动地主集团,鼓励民间团练,安徽的袁甲三、河南的英桂,都是代表性人物。实行团练的村庄,往往是坚壁清野、切断粮援。这对于流寇型的捻军,堪称有利杀招。面对清军的围剿,捻军一方面加强合作,另一方面进化战法。他们仿照蒙古步骑兵结合的办法,以步兵正面作战、骑兵两翼包抄,侵扰粮草,动摇军心。

由于清政府举全力对付太平军,因此淮军在这一段时间大为发展。等到天京变乱后,太平军力量严重受损,清军转而向捻军施压。慈禧太后派出蒙古贵族僧格林沁坐镇,后者曾经大破英法联军,但是却在剿捻问题上栽了跟头。清廷虽然武器装备先进,但是面对流动作战的捻军,效果大打折扣。

太平天国后期,张洛行率领的捻军也逐渐式微。1863年,张乐行被僧格林沁杀害,捻军进入到后期作战,他们变步兵为骑兵,驰骋在豫、鲁、苏、皖间。1866年,捻军分为东、西两路捻军,分别联络西北回民起义和坚持中原作战。清政府的镇压者,在经历了僧格林沁到曾国藩,再到李鸿章的变化后,1868年彻底镇压捻军。

(责任编辑:置昆仑)