世界历史

佛教的起源和历史发展

发布时间:2023-09-09 来源:工农兵大道 作者:工人理论学习组

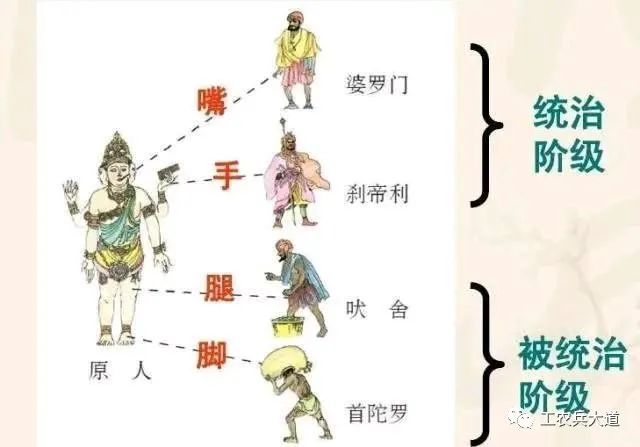

公元前六世纪中叶以前,在古印度的北部,相传有十六个奴隶制国家,其中最重要的是位于恒河中下游的摩揭陀及位于恒河上游的憍萨罗。这些国家的奴隶主阶级,竭力维护森严的社会等级制度﹣种姓制度。

社会上的人被分成四个种姓,即四个等级:婆罗门,为祭司贵族,掌握神权;刹帝利,为军事贵族,掌握军事权和行政权;吠舍,为农民、手工业者和商人;首陀罗,为失去土地的自由民及被征服的达罗毗荼人,实际上处于奴隶地位。同时,这些国家的婆罗门种姓,还利用婆罗门教作为统治工具,给奴隶制度和种姓制度披上一层神圣的外衣。

摩揭陀国王瓶沙王(约前543﹣前491年)在位时期,国势日盛,他采取远交近攻的政策,开始向外扩张。在他之后,又经过了一百多年,至公元前四世纪中叶,摩揭陀统一了整个古印度北部。就在连年征战的过程中,作为军事贵族的刹帝利种姓,其政治地位日益显要,经济力量日益雄厚,因而越来越不满足于他们自己在种姓制度中所处的次等地位,公开向居于最高统治地位的婆罗门种姓提出挑战。此外,随着奴隶制经济的发展,吠舍的上层由于经营工商业而发家致富,成为富有的工商业奴隶主,他们也觊觎婆罗门种姓的权位。佛教,正是作为刹帝利和吠舍上层反对婆罗门种姓的宗教,于公元前六世纪中叶出现于古印度的。

佛教的创始人是释迦牟尼。释迦牟尼姓乔答摩,名悉达多,大约于公元前565年生在一个释迦族的贵族之家,属刹帝利种姓。"释迦牟尼"本来是佛教徒对成"佛"后的悉达多的尊称,意思是"释迦族的圣人"。"佛"是"佛陀"("觉悟者")的略称,一般专指释迦牟尼。佛教寺院的"大雄宝殿"里,当中那个偶像通常叫如来佛,"如来"(译为多陀阿伽陀,如指真如,含两层意思:凭借真如之道,通过努力,不断累积善因,最后终于成佛,故名如来,也就是真身如来;通过介绍真如之道,使众生增长智慧、消除烦恼、获取利益,故名如来,也就是应身如来。)和"大雄"(译为摩诃毗罗。在古印度诸宗教中,是个宗教上的尊称,如耆那教就称其教主伐达摩那为大雄。在佛教中,以大雄作为释迦牟尼的称号之一。)都是释迦牟尼的称号。

据传说,悉达多的父亲净饭王是迦毗罗卫(在今尼泊尔王国境内)地方的一个部落首领。悉达多于二十九岁那年,离别了双亲、妻儿,出家修道。经过七年的冥思苦想,终于大彻大悟,达到了至高无上的精神境界,成了所谓"佛"。此后,释迦牟尼就在恒河流域收容门徒,传播佛教,达四十余年。

释迦牟尼不承认婆罗门教经典《吠陀》的权威性,反对杀生献血的祭祀和烦琐复杂的宗教仪式,否认必须通过婆罗门祭司才能修行得道。同时,佛教因袭了婆罗门教关于"轮回"和"业"的说教,作为它所宣扬的因果报应论的理论根据。按照这种说教,有生命的东西总有一个前生和一个来生。这辈子是人,前生和来生不一定是人,也许是饿鬼、畜牲,也许是神,即使是人,也有富贵贫贱的不同。有生命的东西,总是像车轮似地一生一世流转不停。至于某一生是个什么,这决定于前生的业。业是行为,包括思想、言语、行动。劳动人民之所以受剥削受压迫,都是个人前生的业所决定的,简单一点说,就是命该如此,为了来生不再受剥削受压迫,此生必须忍耐服从。

佛教的基本教义是"四谛",也就是四个基本"真理":苦、集、灭、道。"苦谛"是说一切有生命的东西总是受苦的,生、老、病、死等都是苦。"集谛"指苦的原因,有欲望就有行为(业),因而不免轮回之苦。"灭谛"就是消灭致苦的原因,要摆脱苦就要消灭欲望。"道谛"是导致消灭苦因的道路,要消灭苦因就要修道。佛教的理想是"涅槃",据说这是一种灭绝一切欲望而达致完全寂静的至高无上的精神状态,真是玄而又玄。后来,涅槃一词多指佛或得道和尚的死亡。

佛教还宣扬"众生平等",胡扯什么饿肚子的人固然苦,可是吃得太多而不消化的人也不舒服;抬轿子的人固然苦,可是坐轿子的人坐得时间长了也会腰酸背痛。这种所谓"平等"当然是极端荒谬的。但是,佛教的"平等"主张的欺骗性也是不容忽视的。按照婆罗门教的"法"(也就是维护以婆罗门为首的种姓制度的国家法律),首陀罗不但没有任何政治、经济权利,而且连听别人诵读婆罗门教经典都是犯法的,更不用说参加婆罗门教的宗教活动了。佛教则与婆罗门教不同,它收容首陀罗做信徒。这不是很平等吗?其实,佛教从来不反对现实世界的种姓制度,相反,释迦牟尼认为刹帝利是最优秀的种姓,因而也就肯定了按所谓优劣划分等级的种姓制度。佛教反对的只是婆罗门种姓的特权地位,并不反对特权本身,说穿了,就是要由刹帝利种姓取婆罗门种姓而代之。

马克思在批判基督教时说:基督教“对一切已使人受害的弊端的补偿搬到天上,从而为这些弊端的继续在地上存在进行辩护"。佛教同样如此,它用宗教面前的假平等掩盖现实社会的真不平等,以达到维护剥削制度的目的。

早期佛教还有一点不同于婆罗门教,也不同于后来的基督教和伊斯兰教,即它没有创造一个"主宰世界"的最高崇拜对象。当时佛教没有神庙,也不崇拜偶像。释迦牟尼死后,佛教徒把他火化后留下来的骨头和灰烬,分散保存在各地兴建的"窣堵波"(一种印度塔)里,这就是所谓"佛牙"、"舍利"。这些东西以及一些佛教遗迹,是早期佛教徒的崇拜对象。佛寺和偶像是以后才出现的,而崇拜释迦牟尼的偶像大约是公元一世纪以后的事。

释迦牟尼为教徒制定了"戒律"。在家的和出家的教徒都必须遵守"五戒":不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。出家的教徒就是和尚(僧),除了剃除头发胡须,穿僧袍并完全脱离家庭生活外,还要遵守另外一些戒律,如饮食要有节制;不观赏舞蹈、音乐、戏剧;不佩戴饰物,等等。其实,这些戒律只不过说说而已,实际上并不认真遵守。尤其是那些冠冕堂皇口念"阿弥陀佛"的反动统治阶级,哪一个不是嗜血成性、骄奢淫逸,终日过着纸醉金迷的腐朽生活!

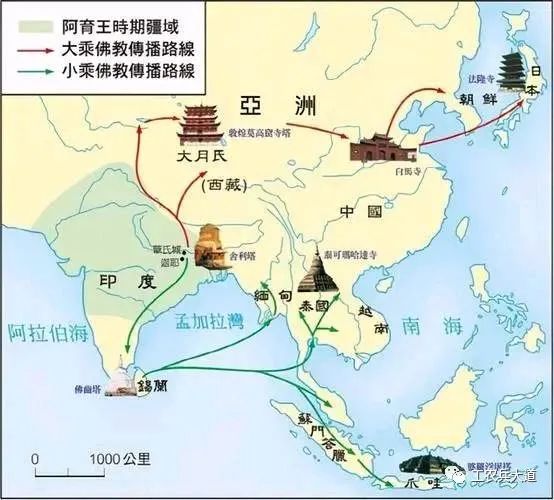

佛教在古印度盛行一时。公元前三世纪,阿育王统治时期,曾立佛教为国教。

早期佛教徒的组织比较松散,而且教义和戒律都是口头传授,解释各异,因此佛教很早就形成了不同的宗派。释迦牟尼死后,佛教徒就举行过几次"结集"(会议),妄图确定教义和戒律,弥合宗派的分歧,但是毫无结果。早期佛教还认为修行虽然可以使人达致涅槃,但不能人人成佛。后来,在婆罗门教的影响下,佛教中有一派造了寺庙,崇拜起偶像来了。他们宣称只要信佛修行,人人都能成佛,并说这样气派大,乘的是大车,故有"大乘"佛教之称,而把保持原来说教的另外一派贬为"小乘"佛教。

在佛教广泛传播期间,婆罗门教曾经衰落过,但其在古印度社会中的影响是根深蒂固的。后来,它吸收和采用了一些佛教教义与组织形式,取消了一些烦琐复杂的祭神仪式,逐渐适合古印度统治阶级的需要。到了公元八世纪时,经过改头换面的婆罗门教在古印度重新得势,易名为印度教。佛教在古印度则由盛而衰,到十二、三世纪时几乎完全消失了。

公元前三世纪中叶,佛教由印度传入斯里兰卡,过了几个世纪又先后传入缅甸、泰国、印度支那和中国西南的傣族地区,这主要是小乘佛教。东汉初年,佛教从印度北方开始传入中国汉族地区,到公元一世纪六十年代,佛教思想已大量传入,大小乘都有,但以大乘为主。这一支于公元四世纪由中国传入朝鲜,公元六世纪时再传入日本。此外,在印度北方兴起的以大乘佛教为基础而注重念咒和魔法的秘教,在公元八世纪时传入中国藏族地区,十三世纪时又传入中国蒙古族地区,形成为喇嘛教。

在中国,佛教还与反动的儒教相结合。例如,佛教宣扬"忠孝节义",还有什么"百善孝当先"等等;而儒家的思想,尤其是宋朝的"理学",也包含有这类说教。

列宁指出:"被剥削阶级由于没有力量同剥削者进行斗争,必然会产生对死后的幸福生活的憧憬,正如野蛮人由于没有力量同大自然搏斗而产生对上帝、魔鬼、奇迹等的信仰一样。对于工作一生而贫困一生的人,宗教教导他们在人间要顺从和忍耐,劝他们把希望寄托在天国的恩赐上。对于依靠他人劳动而过活的人,宗教教导他们要在人间行善,廉价地为他们的整个剥削生活辩护,廉价地售给他们享受天国幸福的门票。”

两千多年来,佛教千方百计地适应历代剥削阶级的政治需要,成为套在人民群众身上的一副精神枷锁。它以消极、悲观、厌世的所谓"苦"来掩盖阶级社会中最根本的阶级压迫之苦;以修道达致"涅槃"为号召,诱使被压迫人民放弃阶级斗争,去追求那虚无飘渺的"极乐世界"。佛教与其它宗教一样,对广大劳动人民只起到一种麻痹作用。至于佛教售给剥削阶级享受天国幸福的门票,那实在太低廉了。那些敲骨吸髓的剥削者只要将剥削所得的一个零头用来"行善"(主要是指捐赠佛寺,供奉香火),就可成佛。甚至那些双手沾满人民鲜血的刽子手,如果"放下屠刀",也能"立地成佛"。佛教的欺骗性不是昭然若揭了吗?!

但是,佛教以及一切为剥削阶级服务的上层建筑,阻挡不了历史前进的步伐,而且,终将随着人剥削人制度的消灭而归于消灭!

(责任编辑:山鹰)

感谢您的支持与鼓励!

您的打赏将用于主人公网日常运行与维护。

我们会更加努力,宣传红色文化。

如考虑对我们进行捐赠,

请点击这里