文学艺术

远去的村落、蝉嘶、蛙鸣

发布时间:2020-07-15 来源: 读库小报作者: 晨星

我有意识的最初记忆是乡村生活,当时父亲从部队转业后在武汉市汉口的一个派出所工作,而母亲在武汉市东部边缘一个国营工厂工作,由于单职工暂时没有住房分配的资格,因此有一段时间我被放在乡下老家由爷爷奶奶抚养,按现在的说法也算是留守儿童了吧。那个小村庄位于花山镇偏远寂静的乡下,三面绕水一面靠山,地处江汉平原的腹地,丘陵和湿地纵横交错,四季中大多数时间被浓密绿荫笼罩。

记忆中的精神堡垒一部分就是以这个村庄为中心,各类水域、田地和山梁间散布,湖山环绕,不远处即是郁郁葱葱被各类次生树林覆盖的山脉。河渠、湖泊和池塘形成错综复杂的水系,起到灌溉和分隔各类田地的作用。

植物生长的季节,到处都是绿色的:山是绿的,水是绿的,村庄里外也是绿色的。搬个凳子坐在堂屋前的空地上,村庄里流淌的都是从田野里散发出来的某种凝香飘醉却无法描述的气息。

天晴时,灿烂的阳光映照着有水禽贴水翻飞的湖叉湿地,辽阔的湿地上回旋着它们此起彼伏的欢快鸣叫。淡淡的野风在排列整齐的稻苗上滑过,翠绿稻苗静静地吸取田中泥水的营养。更远处未开垦的野地里,极目过去是各类蓬勃的植物,水里的和山里的:曲折湖岸的挺水植物水廖、昌蒲、莲;湖中心浮水的勾芡、菱角和沉水的狐尾藻、黑藻等;还有湖边山坡的各类松树、铁杉以及野葡萄、金樱子、野山楂、覆盆子等果子可以食用的灌木……在故乡的田野里,大自然的一切盈裕饱满,不需要多余的安排。

从小学到初中,学业还不算特别紧张。节日或寒暑假,我通常都是回到家乡的老屋度过,以至于若干年后,我在武大正门的街边淘到一张侯孝贤的《冬冬的夏天》光碟,对其中的镜头感同身受:爬到河边的柳树上,风微微摇曳着枝条,靠在粗壮的树干上,耳边荡漾的是慢悠悠的风声。我在城市与农村之间游荡,在“以田为乐”和“视厂为家”这两种精神状态之间来回切换。

是的,这是我的乡村,而不是“他者”的乡村。我进城读小学后很长时间内还是频繁返村生活,变换于城市和乡村,这样二元分离结构的生活,“在乡”的状态让我感受到很多。我不是以游客的心态观察农村,更是一个生活者和参与者。每年七月下旬和八月上旬,早稻收获、晚稻播种需要“双抢”,小学中年级以后我经常成为家族劳力的生力军之一。

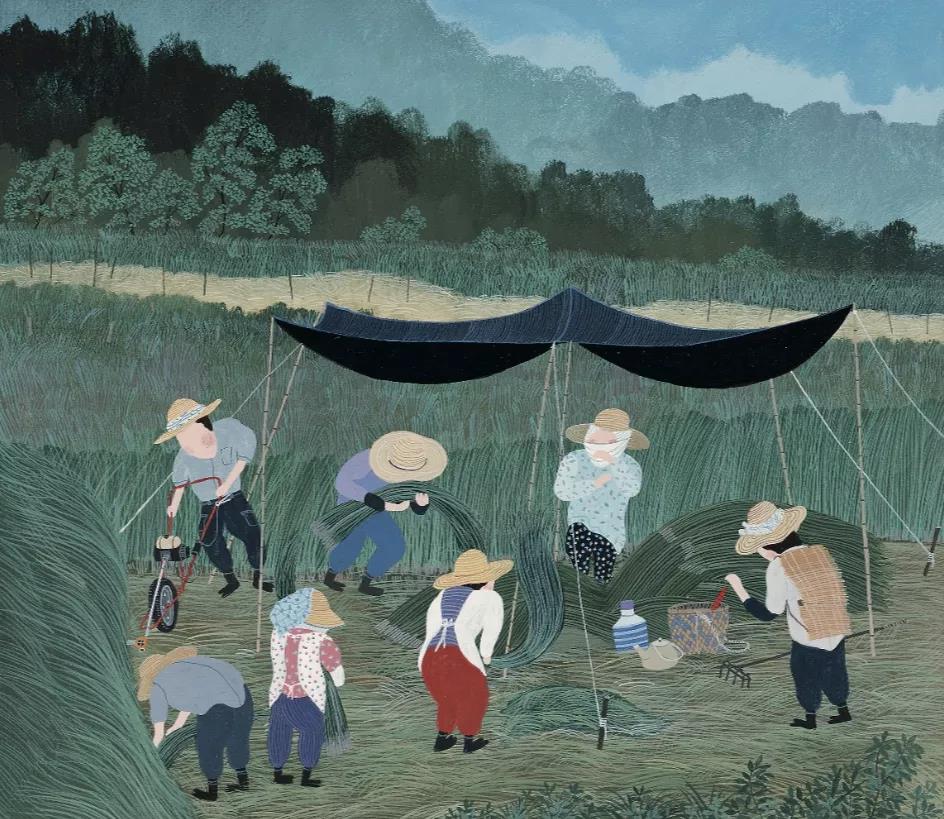

炙热的酷暑让我感受到了农村人力劳动的艰辛,那种体验应该说是痛苦的,我总是对那些夏季回老家参加过的“双抢”心有余悸。人需要在烈日灼烤下,戴帽穿衣全副武装地不停割稻、收集、捆扎、运输、脱粒,从上到下的衣物湿透了又干,干了再湿透,企图光着膀子干活的劳动者一般都会蜕皮。出水才见两脚泥时,通常会发现腿上的蚂蝗们,用手一拉就是一片血。

有时我小憩后继续捆扎稻谷,数条被暑热逼入割倒的稻穗下乘凉的蛇暴露在阳光下,惊讶地吐着信子昂着头望着我,然后飞也似的游走了,只留我目瞪口呆地站在水田里。很多次回到家时已经累极了,手脚被稻穗和稻杆豁出很多大小不一的伤口也全然不知,常常困得连腿脚上的泥巴都没来得及清洗就倒头呼呼大睡。

即便如此,在农业劳动中亲密接触大地,仍然令我感受到许多美好。踩在松软的稻田里,脚掌在水润的淤泥中滑动,感觉惬意、舒坦。阳光灿烂下满眼翠碧欲滴的绿色,夹杂着花香、野草的味道还有浓郁清新的水气。收割后,植物茎秆饱含的芬芳汁液气味浓郁,沁人肺腑,在空气中飘荡。

秋收时,原野里金黄、艳红、淡绿或者浅灰参差有致,珠辉玉映,无人刈割的田埂上挤满各种草本植物,苦菜、野枸杞、野蔷薇、车前草、马兰花、天胡荽、荠菜、婆婆纳、柴胡等等簇拥着,以不可阻挡的生命力沿着未开垦的土地丛生葳蕤、纤波浓点。

于是到现在我还能清楚识别出许多野菜和中草药,因此常常被同学、老师还有邻居拖出去郊游。寂静又热闹的大自然自成体系,对我来说即神秘又充满敬畏,我能理解则去理解,不能理解只需去观察。

当年的农人生活对我来说是一个既痛苦又快乐的过程,也是一个至今久久难忘,回想起来欢愉多过烦恼的场景。"It is neither heaven nor hell to me" 随着我成年后彻底在城市里生活,洗脚上岸告别了农村生活,我得到了一些东西,也失去了一些东西。农村的血脉残存在我的身体里,但是我的下一代呢?

美国文化人类学家罗伯特·F·墨菲曾预言过去的一个时间节点会发生的事情:“到2000年将不复有初民社会。随着贸易的扩大和技术渗透到地球上任一僻远之地,工具、知识和工业世界的方式不断扩展,终将使人们很少有差别,愈益相近。人类的全部活动景观会变得枯燥无味、单调沉闷。”

掩映在青山绿水间的村落蝉嘶蛙鸣早已只存在于记忆之中,并且越来越模糊。传统生活和理想的逐渐消亡意味着民族文化的断裂,昔日和今朝的变革深刻地影响着这块土地上的每一个人。

我的记忆里,乡村从早到晚照例非常安静,特别是夏日午后,躺在堂屋的竹床上,在凉爽的过堂风里听着院子里咯咯哒的鸡叫声,一种充实的无所事事让我心情愉悦。白云总是从头顶飘过,把阴影投射在村庄和田野里,大地在蓬勃中一片斑驳。她和我同时存在,我可以感受到她,她的容颜,她的味道,以及不急不缓的从容。

坐在院子里,不用特别抬头就可看到横亘的山,我常常盯着山上的一棵树看着,有时暗灰,有时翠绿,有时墨绿,有时什么也看不到。有时我跑到山脊上,翻开一块风化岩石块,过了几年,以前被岩石压覆而寸草不生的裸露区域长满了各类植物,那块石头还如当初的翻开状,上面生满浅白色的地衣。

我爬山的那条路径从来葱葱,即使冬天也有枯败的野草。那时我通常在山里转悠半天也看不到一个人,山谷里只有野雉的鸣叫在回荡,还有风吹过竹林的风涛声。这竹林很有趣,总是固执地长在一片山泉的周边,也不让其它杂树过来。

这是一处很有仪式感的竹林,因为那上面是祖坟山。我还在村里的时候,每年清明、中秋、冬至,祖父母总是牵着我走过这片竹林,祭祀已经逝去的直系祖先,同时指点我照例给附近的所有墓地烧上纸钱。后来他们也在了那片竹林的山坡上,但我却没有很多机会如当初祖父母祭祀先人一样祭祀他们,只记得他们温热的手掌小心翼翼地牵着我走过竹林间的那条小溪。

每当我有机会走过那片竹林,总是被枝叶轻抚,难道这些竹子也是我的亲人吗?只是他们成为一抔黄土后,我们已经不太了解他们了,不了解他们的精神世界,还有他们言行中遗留的最后一点古老传统。我回忆他们,突然觉得很多年前随着他们的离去,一种乡村社会生活也随风飘散。这本来是一种延续了很多年的自我意识和共同认知,我们却由于生活或生存的改变失去了它。我已经不可能理解和了解他们,他们对我来说是碎片化的,我只能知道却不能真正理解祖辈经历的巨变。

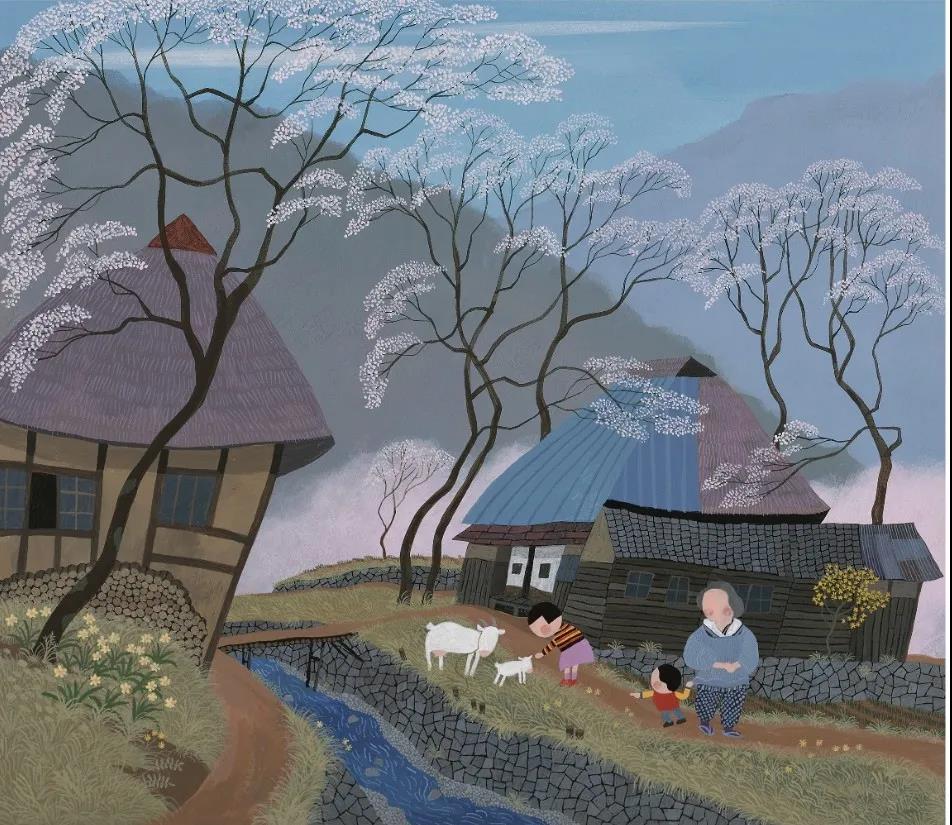

除非遇到需要很多人参与的农事,比如灌溉,田野里是不会热闹的。我们那个村和江汉平原的其他湾子(我们一般把村庄称为湾子,也许反映了水系密布的地貌特征)一样,以种植水稻为主,是物产丰富的鱼米之乡。水源的灌溉系统直接关系到一年的收成,我最初的印象之一是某年的春播,我确定是春播,因为田埂和湖堰上满是红红的野蔷薇果子藏在蓬篙丛中,似颗颗璀璨玛瑙掩映在苍莽的田野里,娇艳无比。田野里的人热情又充满希望,还有青壮年——那时还没有进入“半工半耕”的家庭农业模式,也不是下一代际的空心化“老年农业”时代。

从清晨开始,屋门口就有一群群农人扛着各类工具走过。爷爷扛着工具正要出门,奶奶对他耳语几句,大意是娃成天在家,应该带出去转转,不然会被憋坏的。爷爷转头俯身对我说:“今天田里要抽水,一起去看看。”于是我来到田埂上,初春留下的是上年耕作后的稻田,一簇簇灰黄色稻茬整齐而密集。地里有些龟裂,我们村的人开始准备调水进行灌溉。

那时候只记得水田里基本没有水,也不怎么湿,人们在被踩得露白的泥土上跑来跑去,让我感觉精力充沛。极目里是高高的大片蓝天,阳光下是绵延四处的广袤田野,收割后呈现鲜明的灰褐色,沿着渠道,村里人快乐、忙碌又有条不紊地工作,大家已等候这节日多时。

农事的集体活动里,最能观察到乡村生活中权威人物的表现,那种体力智力出众的“能人”总是能够协调指挥看似松散的人群。抽水机器发出单调清晰的响声,高速旋转的叶轮喷出来自远处的清澈渠水,灌满了一个农渠水的渠口,散乱的人群中迸发出兴奋的人声和青年人特有的清越欢笑。晒得黝黑的人们,从压低的草帽下露出一本正经的神情,从头到脚都显出生气勃勃、异于平常的一派气概。

操作农业机械的青年农人一举手一投足都有板有眼,充满了自豪,农村的技术人员也算半个知识分子,比如电工和机械修理员。他们在初春的稻田里走来走去,有的累了就在田埂上坐了下来。村里的许多小孩围站四周,专心看着着他们工作,有几个对机械感兴趣的,对着转动的电机、传动皮带和从低处抽到高处的灌溉水看得入了迷。

紫云英的花,在稻田的平地里和梯田间的斜坡上争妍斗艳。“邛有旨苕”,《诗经》里的苕,植物学名紫云英,我们那里称为“草子”。一方方的草子烂漫着,花朵白底紫红,在初春的田野里极具视觉冲突,给人带来感官上的深层农业文化特征。仰卧在这盛开的花海里,看蓝色高天中流动的白云,是何等陶醉。这认识只是一瞬间,像流星在视野里一晃而过,给我带来的记忆却是永久的。

我独自坐在距他们数米远的草子地旁,看着这种极具礼仪感的村中活动。水流沿支渠奔向下一个渠口,先是一点点浸润泥土,进而渐渐变大,形成一股急流,向水道和无边稻田涌来。而它的来处,有一排蔚蓝的山脉擎着苍天,将山脊伸进严西湖岸边白茫茫的芦苇丛中。

视野中一切都是清澈的,阳光照耀下的翠绿山峰,恍如在原野中央立起的一道金色围墙。我默默扫视这片辽阔的天空,在这片天空下,辽阔大地给了我们粮食,更重要的,给了我们希望。这暗绿浅灰的丘陵,水岸复杂的湾汊,碧玉般散布的池塘,还有田野里忙碌的农人,都令我陷入一种平和、轻松又带有几分兴奋的心绪。

我站在田埂上四处观望,跟随儿时的小伙伴溯流而上,脱离了喧嚣的人群,去追寻水的来源。远处,一条清水满盈的蓝色沟渠穿过的柳丛,润湿了树丛下刚刚发芽的嫩草,然后是哗哗地浸漫而过,水从山上的水渠流下。我追寻着这一流,看着它奔跑的反方向。它拥有令人眼花缭乱的复杂灌溉系统,支线的沟、渠以及田埂将稻田纵横交错地裁剪成大小不一的类棋盘格形,稻田通过这些灌溉网络变得湿润。

这白花花的水源自闪闪发光的竹子湖,山崖下湖畔密林深处影影绰绰地看到抽水建筑枢纽,已经有些破旧的瓦顶红砖墙上杂树丛生。前池两侧都是洁白的芦苇和芒草,在阳光下闪闪发光。

室式抽水机建在靠近湖汊的低处,由于同时也是处于山边,因此暮春时可以看到映山红盛开。靠近抽水机站时可以看到缀满青苔的石阶,这是去外婆家的必经之路。

我无数次路过这个当时在我看来无比巍峨的建筑群:碧波荡漾的引水槽,粗大悠长的导流管,庞大的电机房,抽水机站后面的蓄水池连接着依山势沿山腰的绵长水渠。我每次走到近前,才能看到这个树影掩映的抽水机房,我在崖壁的回行石阶通道上,感觉犹如走在独木桥上,总是惊异于这个在我眼里的巨大的水利工程。它在若干年间,灌溉了我们那里几乎所有的土地。我眺望抽水机站后广袤的田野,流水无声入了稻田,浮云有意藏于以铁杉连接天空的山顶。在斑驳的光影下,抽水机站和谐的美让我陶醉。

二十世纪五十年代,在宣传苏联农庄、走农业集体化道路的大背景下,机械化成了广大农民的向往,苏联援建了这个著名的抽水机站。即使在我们那偏僻的小乡村,历史的痕迹也断断续续,如同暗语一样隐藏着,透露出一些过去真实发生过的故事。只不过对于我来说,村庄遗迹给我的历史讯息并不完整。我可以通过破败但仍顽强工作的抽水机站了解了一个时代片段,但是祖母记忆深处宏伟的宗族祠堂只剩下了一片茅草丛生的麻石地基。

那些精巧的柱墩梁檩木质构件早已荡然无存,我只是到邻居家串门时,看到了很久前从祠堂里拆卸下来的雕刻着风荷瓶菊的斗拱,还有日常农业社会耕读生活图案的隔窗,能以管窥豹似的探寻一点纹饰精致古朴的乡村老建筑残余。当年我村抽水机站的建设和宗族祠堂的拆毁差不多就在同一时期,这也显露了一点大变革时代中传统中国向现代中国剧烈蜕变。

我的乡间人少地旷,有无以复加的宁静。某个盛夏傍晚,堂屋门口四周的枣树上浓密的叶子反射着闪闪明光,竹床上的我听见头顶上风吹过树叶的簌簌作响声。从远处飘来的是湿地里正在开放的莲花和清凉水汽融合后特有的味道,那种莲花散发的沁人心脾的味道实在无法用文字或言语传达,除此以外别无他物,只有一种寂寥而深沉的气氛。这时候,夜幕一点点降临,星星们一颗接一颗出现在天穹上,我抬头仰望广阔的夏夜,那晚的星星真多,非常繁盛。我躺在如此的星空下,忻悦极了,仿佛不知不觉中发现了一个崭新的异次元空间,美好庞大又璀璨。

可我同时突然感到非常难过,隐约觉得这么宁静而迷人的夜晚,我再也不会遇到了,于是默默对自己说,一定要记住人生中的这个时间点和空间点,让这么美好的事物继续存在的唯一办法就是永远地记住。

后来也是一个夏天的晚上,我路过华工学校院墙旁的一片荷塘,当时天是黑的,小池塘也是黑的,所以星星格外亮。一个马尾辫的白衣女生对我说,一定要记住这个夜晚,因为以后再也不会看到了。我心里一阵惊异,搜寻记忆后,想起这句话是那年在乡下老屋前我对自己说的。我确实再也没有见过那样的夜空了。

然后我问自己,世界是在越变越好吗?再也没有经历刻骨铭心是因为所见消失了还是变化了?幼小的心在那个普通的乡村夜晚敏感地察觉到,有些美好的事物稍纵即逝。只有记忆能将美好的感觉保存下来。我知道人生中忘却的比记忆的多很多,但是只希望自己还能够像年幼时那样敏感,遇到美好的事物时,我会继续对自己说:记住吧,这是你以后再也不会遇到的。

乡村生活中一个湿气浓厚、雾气昭昭的清晨,去湖边的路上,几棵树远远地把枝条伸向湖汊的水面,另一边是茂盛的灌木,也向湖水上方舒展。水边开阔处的草地闪耀着白晶晶的水,散发出沁人心脾的气息。不光有时令野花,还有水边的一切——草、灌木和树林,这些植物和曲折复杂的湖岸线交织在一起,形成了一道层峦叠嶂、芳香四溢的绿色屏障。盛夏时节,我每次都要穿过高大植物茂密生长的开阔地,浓密植被中才会露出湖畔明亮的一角(无论从哪个方向,似乎整个湖的边缘都有这种开阔地)。

这对我来说相当神秘,也许有人并不这样认为,我也无法清晰陈述原因,因为我从来没有全面认识过它。这片村后湖泊有各种纵横交错的堰堤,雨季时曾经漫过稻田的水包裹整个村庄。我自幼对它的感觉就是太大了、隐藏着我不知道的事物,我的所见必定超出想象。

每当阳光在绿油油的稻田里闪烁,我都疑心那是不是湖水跳动使我产生的视觉感知。它与村边的群山位置相对,然后在远处交会。我常常可以在晨曦中透过层层绿色植被,看到它浩淼的水面有金色亮光。我只觉这湖里有极其丰富充实的事物,比如,长着萼片和披针形紫色花瓣的芡实——那被坚硬的针刺包裹的绿色椭圆形球果,曾经无数次把光脚的我刺得疼痛难忍;密叶下,菱角将美味果实隐藏于水中,绿色的菱形叶子漂浮在水面,根深深扎在湖底的淤泥里,总是以绝对优势占满一处水域,让人一眼而望去是无边无际的绿色;野莲更是湖区的绝对统治者,感觉总是从湖岸边一直延伸到天边。

湖水由浅而深。其实,湖水的界线是模糊的,湿地的边缘区域长满了各类水生植物,挺拔的芦苇、香蒲、黑三棱或水葱高高低低,在浅水中轻轻摇曳。再往前是像荷这种使着湖区并村里弥漫清香的挺水植物。拨开这些植物,趟到更深的地方可以看到漂荡在水中的菱角,这些在水里占统治地位的浮水植物会在八月间开出散发淡雅芬芳的白花。

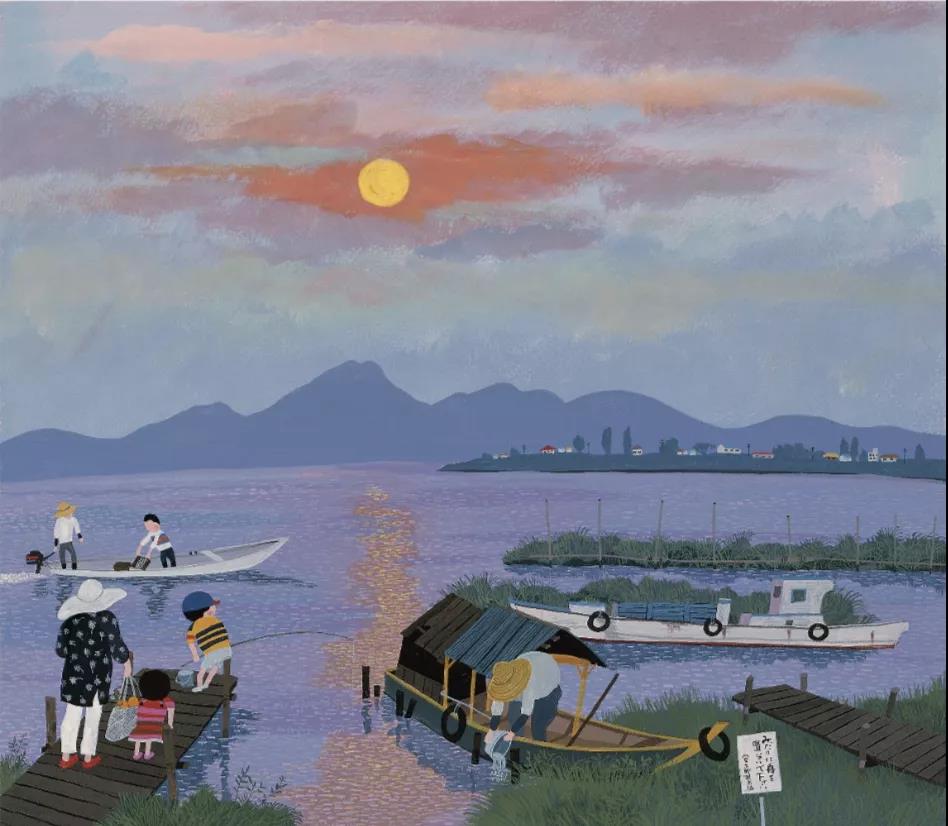

再向前走就要依靠木盆或小舟等水上交通工具了,我一般是坐着机动灵活的木盆在水中划来划去。坐在木盆里,在清澈的水中可以看金鱼藻、苦草、黑藻、菹草等各类墨绿色的沉水植物。如果是在晴朗的日子,采撷各类水生果实摘累了,便仰面躺着,任木盆随水浮流,看着蔚蓝的天空中朵朵白云在眼前飘过。

湖水照例是清澈的,努力向湖水深处看去,只能看到水里的水草森林——由大片沉水植物组成。水岸边的梭子鱼会成群地荡来荡去,这湖里长着各种各样的鱼,只是那些比较珍贵的品种偶尔才浮出水面,飕的一下闪过后,摆摆尾巴又不见。乌漆麻黑身躯精干的鸭子总是突然从湖边的芦苇中冲出来,掠过水面,一头扎入水中,过了好一会,或嘴衔猎物或空口而回,从另一处水面上浮上来。

如今,我和家人蜗居在拥挤的城市一角,纯黑寂静得能疗养心灵的夜早被各种光污染击破。我知道,在异乡狭窄居室里的昏黄灯光下回想的故乡,基本都被改变了,或者即将被改变……过去的事情之所以珍贵,除了记忆深刻还在于不可复制。归去来兮,田园将芜胡不归?我只能去回忆,不让它彻底消散。

在恰当的季节来临时,我将和妻儿一起走出房间,来到郊外,驻足田野,去看那些依然生机勃勃的植物和动物们。

红蓼水禽,

柔风拂过池塘、湖泊。

夕阳或者朝阳在山峰间停留,

映山红中的杜鹃鸟不再歌唱。

染一抹金黄的色彩,

划过蓝的天,

徜徉在无声的湿地上。

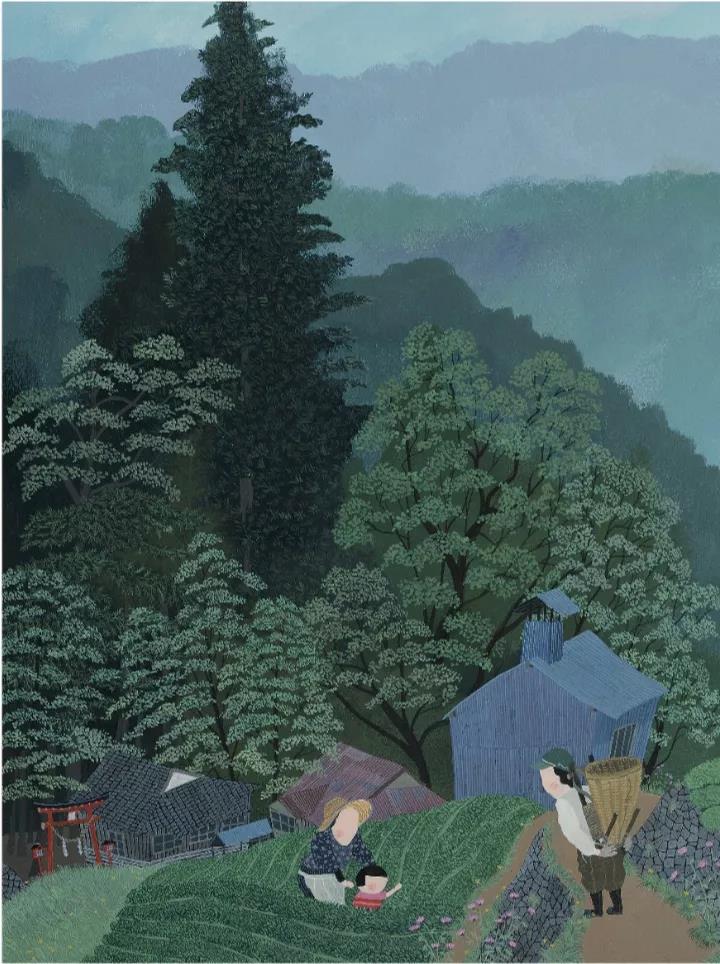

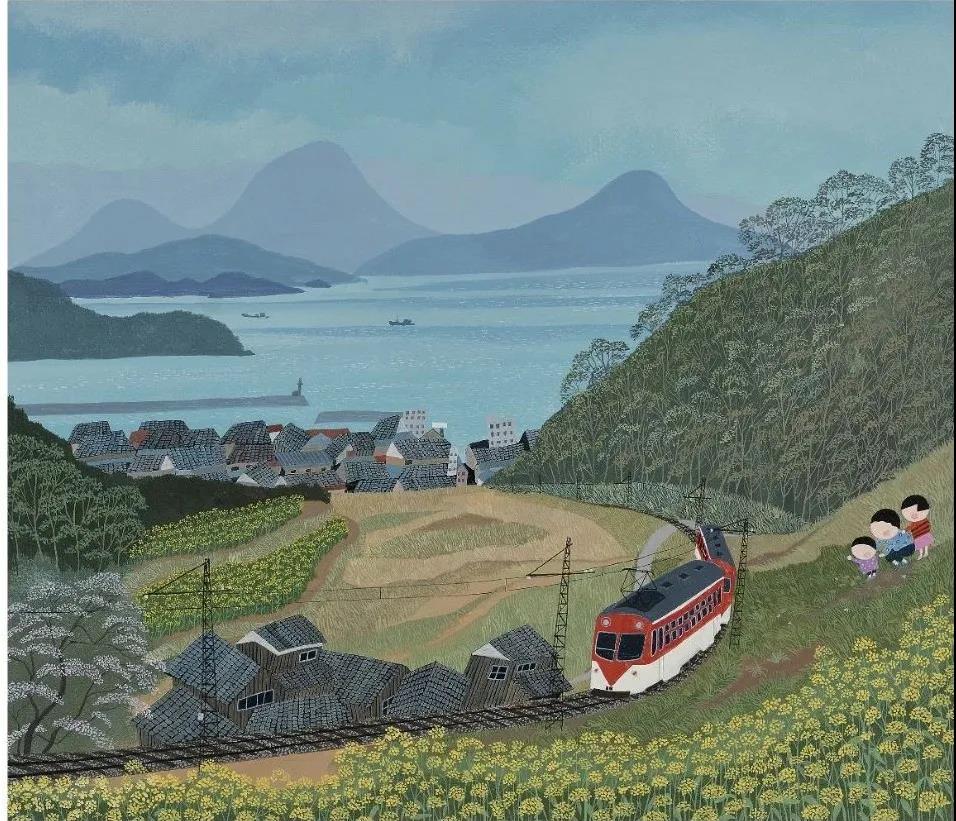

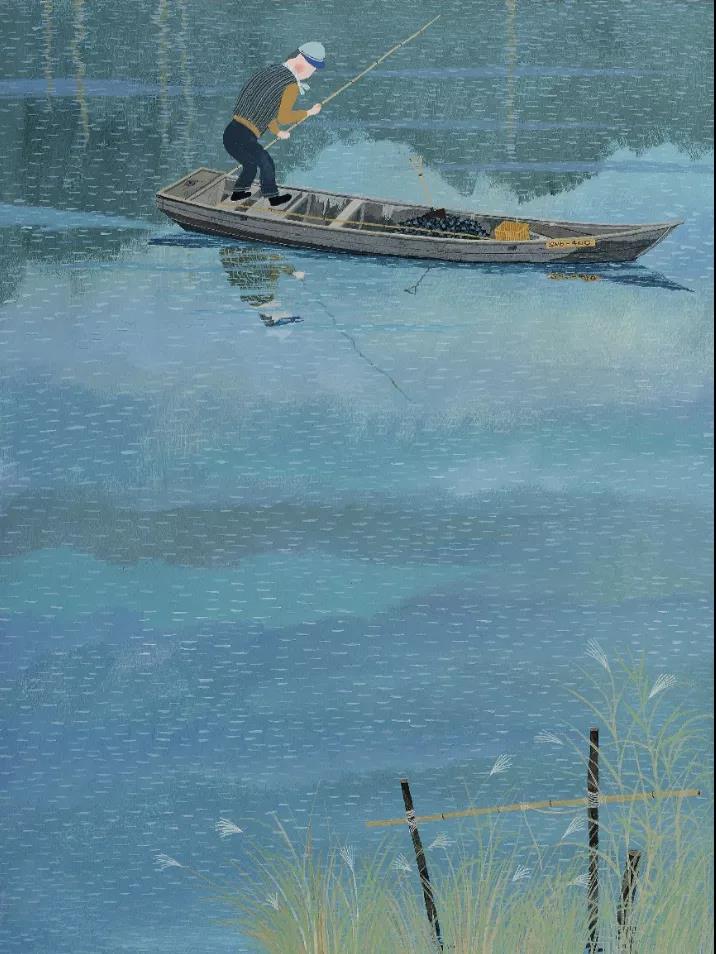

题图及文中插图均出自读库出品《原田泰治的朴素画世界》

▲

本文作者:晨星,男,湖北武汉人

副高职称,博士,高级程序员

(责任编辑:林飞雪)

感谢您的支持与鼓励!

您的打赏将用于主人公网日常运行与维护。

我们会更加努力,宣传红色文化。

如考虑对我们进行捐赠,

请点击这里