中国教育自1966年起的改革源于毛泽东的观点——上层建筑的改变是经济发展问题的核心,而中国教育从1949年到1960年代早期是失败的。

延安时期到建国初期的教育制度状况

1950年代早期,中国教育制度是按照1920年代早期引进的美国教育模式设立的。小学教育应从7岁开始,持续6年。初级中学(Junior Middle School,JMS)设计为3年,高级中学(Senior Middle School,SMS)为3年,大学教育则是4或5年(取决于所学学科)。实际上,1949年前的教育制度离综合教育相距甚远。大多数孩子只在私塾接受几年的教育(私塾是家长或宗族所设的小型私人学校,一般只有一位老师)。在私塾里,男孩(大约只有5%的女孩会接受一些教育)潜移默化中接受了诸如尊重、顺从、轻农的"儒家"价值,并认识少量汉字,或者说,只是最基本的扫盲(subsistence literacy),练功能性扫盲(functional literacy)都达不到。

在1940年代末期,解放区发展出公办学校和民办学校并行的教育制度。此制度首先在陕甘宁边区的中心——延安实行(Seybold 1971)。最初,延安制度同中国其它地区的正规学校教育一样:进入中学的学生须介于13到19周岁,需要参加并通过标准考试,教师尽可能少地承担教学以外的工作。此制度由于不合适,在1940年代早期被废除。因为学费很贵,家长也不欢迎让孩子们全日学习,而且正规学校数量不足则意味着孩子们需要长途跋涉才能上学。新的制度,正如1944年4月的小学教育规定所指出的,既改变了教育的形式又改变了教育的内容。原来正规学校制度的标志——标准化——被废除了,取而代之的是民办学校。它们和正规学校的区别在于:这些学校由农村社区自筹经费自行管理。

新的延安制度是一种分权的、低成本的教育制度,在很多方面非常适合落后解放区识字率低的现状。这个地区的识字率不足1%,而税收又不足以支持国家资助的教育体系。相反,村庄资助的学校在选择教师、教学年限、考核方式上有较大的自主性。[1] 在某些方面,它只是私塾制度的一种延伸。然而,民办学校对中国共产党的吸引力在于其缩短了教育年限,并降低了国家的经济负担,国家只需要提供少许补助而无须负担教育的全部费用。中国共产党希望通过这种方式使接受初等教育的人数得到增长。延安制度也通过减少在校年限、要求学生结合学习与工作,改变教育的内容。中学教育缩减为3年,学生应每年参与20到30天的体力劳动。这里的逻辑很清楚。中国共产党的目标在于培养边区所需的干部、教师与技术工人,而不是为儿童接受高等教育做准备——这曾是旧制度的目标。

1949年之后的制度整合包含两种成分。其一,所有私立学校和私塾都纳入了国家管理之下。其二,中国共产党尝试将从国民党继承来的正规学校制度与延安的民办学校做结合,并从苏联(而非美国)学习组织新的教育制度。同时,初高中之间的区别被废除,初级教育的长度也从6年缩减到5年。这部分规划在1951年10月的《关于学校制度改革的决定》中体现出来,并且基本得到了实施。民办学校消失,教育制度越来越趋向苏联模式。统一的测试与考试、固定的课程与教学检查都是新制度的标志,此外,还有为培养同辈中的佼佼者升入高等教育而设置的新的重点学校。[2] 这是明确的精英制度。中国教育者非常坚决地认为,绝不能为了数量的增长而牺牲教育质量,他们将扩大数量的政策谴责为"盲目冒进主义"的政策。在专业教育者们看来,中国国力太薄弱,不可能普及初等教育,更不用说中等教育。在1950年代,人们仍普遍认为这些目标太过超前。

各种各样的压力下,1955年在全国实行的教育制度已经与延安模式大相径庭。它的目标在于培养学生为大学而非工作做准备;半工半读的成分俨然消失。扩展的速度也有所减缓。实际上,小学入学率在1952年到1956年间基本持平(Pepper 1996:198)。 尽管如此,受苏联和延安传统的影响,1950年代中期的制度同儒家教育还是大有不同,不只是培养少数精英,也不是“为教育而教育”。50年代后期入学率确实有所增长,而且,这个阶段的一大特征是中等职业教育的发展,为工程、农业和(培训规模最大的)教育领域培养了技术人员。

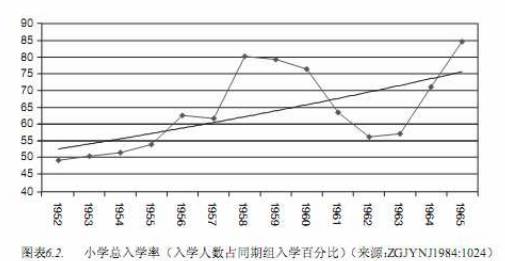

然而,到了1958年,这个制度却在几个方面都不尽人意。问题之一在于初等教育学校仍然不足。例如到1956年中期,适龄儿童中只有52%进入了小学,这意味着整体的文盲率(约为78%)降低得极慢(Pepper 1996:212)。另一个问题在于,农村地区没有足够的中学教育机会。在1958年,13到16岁的青少年约为三千七百万名,但正规学校体系只有容纳七百万人的能力。剩余的三千万人多为农村青少年,无法接受中学教育(Pepper 1996:305)。

在1956年的《1956—1967年国家农业发展计划》中,这些制度弊端得到了正视,该计划确立了几个目标:在7年内全面扫除文盲(定义为识1500个汉字),在每个乡设置半日制学校(part time school),并在12年后普及初级义务教育(Selden 1979:362-3)。毛泽东在他1957年二月的讲话《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中也指出了这个问题。

目前仍有40%的人民没学可上。此外,还有另外一个问题:这可以说是400万人的问题。今年有400万高小毕业生没法升入中学,他们没法进中学,没地方,没资金。[3]

大跃进通过提出教育系统彻底改造,试图解决这个问题。大跃进秉承了"两条腿走路"的原则。在教育领域,这导致了两种教育制度的发展。在城市地区,1950年代建立起来的体制继续运行。然而,所有学生都应参与某种形式上的生产劳动(Kwong 1979:446)。此外,新的改革抛弃美式12年学制,将课程从12年缩减到10年,这个想法在1951年10月的改革中已经开始酝酿(Unger 1980)。为了扩大农村地区的教育供给,更为激进的改变在于公社筹办新的民办小学与农村中学。[4] 这些学校与延安时代的民办学校有诸多相似之处,但在方式上更显激进:它们的目标是让学习与劳动相结合,二者并重。农村的孩子仍然可以参与农业生产,而且教育成本也会更低,并由公社而非国家承担。这一计划的目的在于在农村地区普及初级和中级教育,这对于如此贫困的一个国家而言是一个雄心勃勃的目标。这一改革赢得了中共高层的支持。[5] 尽管在文化大革命中,此计划因是刘少奇最推崇的计划而遭到谴责,1958年5月30日刘少奇的报告中提到的"两种教育制度"明显有毛泽东的支持(Pepper 1996:295-301)。此论据在很大程度上揭示了在1958年刘少奇的方式比毛泽东的想法更为激进(MacFarquhar 1983: 108-13)。

然而,三年自然灾害使得这些实验如同其它实验一样走向终结。面对农业灾难,公社不愿意将资源用于中学教育,因此很大程度上这一试验在农村地区被放弃。正规学校由于中央直接拨款,资金状况较好。所以,在文化大革命前夕,这一制度回到了1950年代正规学校制度上,这确保了城市较高的教育供给水平,但在多数农村地区却几乎没有小学之外的教育。

教育趋势,1953—1965

尽管存在前一部分讨论的种种变迁,数据显示1950年代与1960年代早期的教育政策是大幅度普及教育方面是成功的。

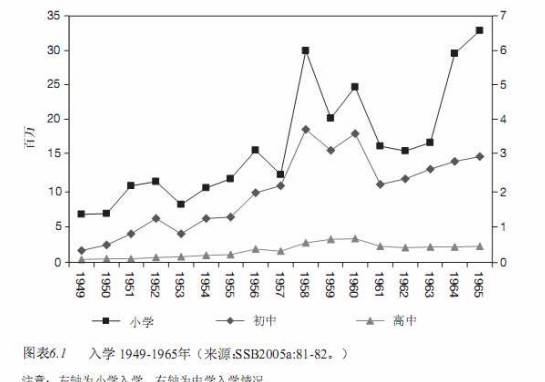

图6.1说明了扩展的幅度。1953年,初级教育阶段约有820万人首次入学。考虑到在1953年人口普查中,有近130万的7岁孩童(RKNJ 1953: 600),在考虑让超龄孩童与成人接受教育的同时,这制度无法满足让适龄儿童接受教育。入学率由此低基数起步,在1950年代早期缓慢增长,并在大跃进中增加了一倍。三年自然灾害虽导致减少,但在1964年,入学率又回到了1958年的水平,当年约有3300万人入学,由于一些在三年自然灾害中没能入学的人也进入学校,较1950年代早期的1000万而言有大幅度增长。在很多省份,入学人数的增长建立在小学教师的增长基础之上。比如,有报道称安徽小学教师的数量由1963年的8万人增长到了1965年的17.7万人(SSB 2005a: 495)。[6] 在很大程度上,这反映了半工半读小学的诞生,这一数字在1964年到1965年由于刘少奇的推进而迅速增长(Unger 1980: 226-7)。在1965年,全中国3900万教师中,约有1700万教师在民办小学工作(ZGJYNJ 1984: 1022)。它的净效应体现在1950年代到1960年代中期s教育供给的扩展上。考虑到在1964年人口统计中7岁孩童只有2000万(RKNJ 1985:602)而有超过3000万人入学,这表明教育制度接触并招收了超龄孩童甚至成人入学——这与1953年的状况形成鲜明对比。

识字率的数据也能说明1950年代教育方案的成功。这一数据来自1982年对30万名妇女所进行的生育调查。调查中除却其它问题,也询问了妇女的教育程度(Lavely et al. 1990)。数据显示那些在1950年代完成小学教育的妇女其识字率激增。假设一个人11岁的时候可以具备识字能力,此数据表明约有85%出生于1930年的人——即应该在国民党统治时期完成教育--在1982年仍是文盲。[8] 与此相比,1946年出生者的文盲率(理论上在1957年具备识字能力)下降到40%。然而三年自然灾害阻碍了此进展。对于出生在1952年的人,1982年的文盲率略回升到约43%(Lavely et al. 1990:67、71)。

1950年代的初中入学率增长同样迅速,甚至在大跃进时期由于新的农村中学的扩展,入学率增长更为迅速。这些学校在1958年3月首次出现(Unger 1980:224),到1960年有2万2千多,总入学人数为230万人。常规初中入学人数在1958年也增长一倍,约有600万新学生在同一年接受了某种类似初级中学的教育(常规与农村学校的组合)。然而,三年自然灾害同样使这一扩展停止。比如农村中学的数量从1958年的2万所缩减到1963年的4000所(ZGJYNJ 1984:1017),正规学校新生入学人数在1961、1962年回到了1957年的水平。不过新生入学人数从1962、1963年开始再次上升。到了1965年,总的初中新生入学数达到了300万,是1953年数额的三倍。此外,出现了农村中学的复兴,这反映了三年自然灾害状况的好转与刘少奇的支持(Pepper 1996:306)。截至1965年,约有300万儿童进入这些学校,相比1958年的数据——200万——也有大幅增长(SSB 2005a: 81)。

在1950年代与大跃进中,高中入学的趋势基本相似。新的入学人数从1953年的15万增长到了1957年的32万。[9] 入学人数同样在大跃进中大幅增长,在1958年的安宁时期达到了68万(SSB 2005a:81-2),在1959到1962年间再一次迅速下滑。更严重的是在1960年代没有真正恢复。1965年高中的新生入学人数并不比1961年高。不过从总的结果来看,中国学校体制的三个部分长期发展速度基本相同,1953到1965年间,入学率都增加两倍。刘少奇所倡导的"两种教育制度"似乎发挥了作用。

毛泽东的批评

但毛泽东并不完全满意。一个问题是关于学生在中小学和大学所接受的教育的性质。这种批评可以在文革中的关于教育政策有名的"两个估计"中看到:

(在1949年后的17年里),由于资产阶级对无产阶级专了政,毛主席的无产阶级革命战线基本上没有得到贯彻执行。(过去17年培养出的)大多数知识分子的世界观基本上是资产阶级的。换言之,他们还是资产阶级知识分子(Teiwes and Sun 2007:57)。

此外,人们认为中国1960年代中期的教育制度的主要有几个弱点。首先,虽然教育规模在1950年代有所扩大,但是入学率与毕业率仍然非常低。为了提高并保持增长率,需要增加教育系统中在全方面受过训练的毕业生。第二,中国教育仍没有脱离其儒家传统。教育过于强调学术知识,在工作经验(实践)上强调太少。《实践论》(1937b) 中最好地呈现了毛泽东的观点。在这篇文章中,他提出不能只依靠观念(包括通过教育获取的观念),也同样需要依靠实践(经验)。[10] 或许更有名的是他在1930年的讲话《反对本本主义》(Mao 1930)

本本主义的社会科学研究法也同样是最危险的,甚至可能走上反革命的道路,中国有许多专门从书本上讨生活的从事社会科学研究的共产党员,不是一批一批地成了反革命吗,就是明显的证据......马克思主义的"本本"是要学习的,但是必须同我国的实际情况相结合。我们需要"本本",但是一定要纠正脱离实际情况的本本主义。

第三,毛泽东认为教育体制充斥着不平等。考试体制仍有利于那些阶级出身不好的人,因为,尽管收入与财富不均已很大程度减少,但只要孩童从父母那里继承文化资本就能得以升学。[11] 无论是什么家庭背景,只要考试成绩好,就可以升学,仅仅在这个意义上学龄儿童是平等的。这些因素导致体制内高度的等级分化。在文化大革命前夕,重点学校清华附中只有6%的学生是工农子弟(Andreas 2002:472-3)。

可以用以下公式来表示毛泽东认为的教育程度的决定因素

E=f(P,Y,C,L)

P指个人特征(如健康、智力、活力与缺陷),Y指平均年收入,C指家庭文化资本(我们可以认为包括父母教育程度与父母社会关系网络的范围)。L是区域变量,来看住在城市或者农村的影响。个人特征(除去部分情况下的健康因素)是毛泽东本人也不能掌控的。在1950年代的土地改革与国有化中,中国最严重的阶级分化不公得到削减,到1960年代早期,建立在家庭基础上的阶级差异已不再是决定教育结果的重要因素。然而,城市与农村之间的"大分水岭"仍然存在,晚期毛泽东思想的一个明确目标即是通过扩展农村教育来缩小这一差距。同样重要的是,1950年代的收入再分配并没有解决文化资本上的不平等。因此文化大革命的一个重要目的,包括整个晚期毛泽东思想的重点,就是着力于打破父母地位与子女成就之间的关系。

教育供给不足与期待危机

勿庸置疑,毛泽东的第一个批评是正确的:尽管入学在增加,中国教育体制各个层次上培养出来的毕业生仍然很少。尽管小学教育基本在城市地区普及,在乡村地区却并非如此。在1965年,13岁年龄段有1500万人,却只有670万人从小学毕业。中学的问题更为明显,初中适龄人口1300万只有170万人毕业,高中1100万人中只有40万人毕业(RKNJ 1985:602)。

同样严重的是,小学教育的扩展引起教育期望的危险升级,而这种期望很难得到满足。教育系统中各级毕业生数量都在增加,但后一级教育学额的增加却总跟不上前一级学校扩大的速度。渴望进入大学的学生们遇到的危机即是此问题的一部分。在1950年代中期,进入大学相对容易。在1956年,中国大学招收18.5万学生,然而高中毕业生数量只有15.4万。然而到了1965年,由于高中毕业生数量的增加,情况完全改变了。结果,这些学生面临着"机会减少的危机"(Chan et al. 1980:398)。进入大学的总人数并不比1950年代中期高,但是高中毕业生却多出一倍,也就意味着两名高中生中只有一名可以进入大学(SSB 2005a:81-2)。

在基础教育阶段,问题也同样严重。尽管学校系统中各级学生人数的增长率在1953到1965年之间非常相似,但绝对数值变化并不如此,这意味着越来越多的毕业生因不能升学而失望。图表6.3显示了毕业生人数与高一级学校入学人数之间的差距。比如,数据表明由于招生数量限制,1965年有350多万小学毕业生无法进入初中。在初中,1965年的170万初中毕业生中只有不到50万学生可以升入高中。两个例子的状况都远比1957或1953年糟糕。

大跃进时期为解决此问题采取的方法是创办农村中学,以增加农村孩童入学的机会。然而,即便如此,问题也没有解决。在大跃进期间,由于小学规模扩大抵消了中学扩招的效果,升学率低的情况仍然没有得到改变。更重要的是刘少奇"两种教育制度"概念的中心——农村中学——失败了。尽管农村中学回应了毛泽东对学生既从实践也从书本中学习的期望,在农村却并不受欢迎。相反,农村中学被看作是二流的教育,在那里农村孩童"不挣钱,学到的很少"(Pepper 1996:305-12)。农村中学费用低廉,以江苏省为例,正规学校学生每人国家支出187元,农村中学中每人只需要国家支出13元(Pepper 1996:305),但是权衡机会成本,考虑到损失的劳动力(甚至半工半读学校也是如此)和从低质量教育中的获益,农村中学在农村人看来并不是有利的选择。Pepper的一个被访者表示:

一个是农村中学,一个是民办学校,这两个人们都不喜欢,两个都不好,人们想尽快废除它们。农民不愿意送他们的孩子到这些学校去,那儿提供的教育不好。老师、农民们都不喜欢......虽然它们确实方便。

Unger(1980)也提出了类似的观点;正规学校制度的诱惑以及升入大学的希望必然使得农村中学看起来低一级。半工半读的概念甚至招致抱怨,因为家长们觉得他们的孩子免费为学校工作而不是为家里干活,而1960年代早期家庭耕作的短期复兴导致家庭内劳动力价值的提高更强化了这一想法。到1966年,这套办法被嘲弄为对"用两条腿走路"主张的曲解。这也决定了与其联系最为紧密的共产党员——刘少奇——的命运。 尽管这个想法在1958年很激进,到1960年代中期却不被这样看待了。当时需要的是向城市普及半工半读观念,这正是晚期毛泽东战略所做的。

教育不平等

1960年代中期,中国面临的根本性问题是教育不平等。大跃进带来学校供给的扩大,然而,升学率低的情况却变严重了,并制造了一系列无法实现的期望。更糟糕的是"两种教育制度"方针导致低质量农村体制与高质量城市体制的二分。这并不单纯体现在中学教育学额不够,而且进入中学也只是少数人的特权。更糟糕的是这种重点体制在大跃进时期和1960年代早期得到了强化,尽管这与体制里其他领域改革的逻辑完全相反。正如Pepper所指,作用在于"直接重建了过去帝国官僚式的教育方式与功能"。

因此,1960年代中期的体制仍然是高度精英化的。一个经典案例是,1956年,国务院令声明农村的脱盲标准是认识1500个汉字,而城市的标准则是2000个汉字。这并不导致城市更难达到脱盲的标准,毕竟国家的资源分配基本集中在城市。但是这里的明显含义——农村孩子不需要认识那么多汉字——反映了1950年代的心态。类似的精英主义案例不少。考试名义上是唯才是用,但实际上有利于来自特权家庭的孩子。家庭背景和传承下来的文化资本给他们极大的优势。学习与实践分离,教师的学术能力也依照求学年限来评判。这导致如下结果:

精英教育体制的真正受益者是精英自己,因为正是他们接受特权教育以服务民众的过程扩大了他们与民众的差距,并把精英自己放在了权威的位置。简而言之,新精英成为了新的统治阶级,同其它统治阶级一样,他们不愿意自动放弃他们的权力......为避免这样的情况发生,教育优先权应该回到社会经济的底层--无产阶级、穷人和贫下中农--把他们的位置提高到与其它社会群体一样的位置(Seybolt 1971:666-7)。

1950年代和1960年代的数据证实了教育机会的不均。比如,1950年的官方数据表明1952、1953年,只有20%的大学生来自工农背景。这个比率在1957、1958年是36%,比52、53年改善不多(Pepper 1996:214)。另一种发现不平等的办法则是看农村学生升入中学的数量(Hannum 1999)。图表6.1中所显示的情况很惊人:几个中国城市升入初级中学的孩童比整个农村地区还要多。即使我们把县城放在农村(这可能是正确的选择,因为它们与中国的城市区别很大),数据也没有大的改善。城市仍然占42%的中学生,而在中国1964年人口普查中,城市人口只占总人口的13%(RKTJNJ 1988:335)。[12] 当然,这些数据并没有算上农村中学,但因为农村中学被认为"次一等"(如前面所述),所以情况基本没有改变。中国共产党推动了整个体制的成功扩展,但很明显农村地区仍落在后边。

Lavely et al.(1990)收集的1982年生育率调查数据中也显示出同样的情况。出生于1944年的人中(即那些在大饥荒前接受了几年中学教育的人们),1982年受访时只有11%的农村妇女受过一些中等教育,而城市的数据则是59%。Deng and Treiman(1997)使用同样的数据追踪了与父亲同住的儿子的教育程度与父亲教育程度、职业状况的关系。他们得出结论:1940年代晚期出生,并在文化大革命之前完成教育的一代中,截至1982年,知识分子与干部的儿子往往比农民的儿子多受2到2.5年教育。笼统而言,这些数据说明1950年出生的男性农民往往在1982年调查时只接受过5.8年教育,而非农民的平均受教育年限则是8.2年(Deng and Treiman 1997:403)。换言之,尽管1950年代教育有很大扩展,中学阶段的教育不平等在文化大革命开始的时候仍然很普遍。

尽管有着小学阶段教育扩展,初等教育的不平等却同样显著。表格6.2显示了这个问题的严重性。在1964年的人口普查时,7到12岁的人口中只有大约50%的人在学校接受教育。然而这个国家调查数字遮掩了体制内部的不平等。在北京和上海的城区,入学率在80%到85%之间,在东三省的城市则约有70%。但是在上海农村(也就是上海市属下的县城),入学率只有68%,而在江苏省则滑落到43%。西部的状况更加糟糕。城市人口状况还好,即使在贵州,也有73%的城市孩童在上小学(RKTJNJ 1988:388-9)。然而在乡下,早期毛泽东式的教育计划并没有缓解低入学率这一问题。只有35%的贵州的农村孩童在1960年代早期进入小学,而在甘肃、宁夏,这个数字滑落至26%,是这些省份中最低的纪录。省份数据的分布从上海的83%到甘肃、宁夏乡下的26%。这是灾难性的教育不平等。

60年代中期的总体状况是社会分化相当严重;能力至上的(meritocratic)、基于考试的体制给拥有文化资本的人们提供了特权。不过情况并不完全如此。比如,有证据显示1963到1965年的政策确实对中国教育体制的不平等程度有较大的遏制。清华大学及其附属中学的例子就很有启发性(Andreas 2002:473)。 清华附中的班级构成证实了毛泽东的批评;只有6%和9%的学生来自工人阶级或农村家庭。然而在清华大学,一般会认为精英阶层的孩子在那里比重会更大——工人、农民的孩子却占总人数近40%。换言之,这个上层建筑变迁的过程——就教育平等而言——甚至在文化大革命开始前就已经展开了。

注释:

[1] 然而,共产党控制使用的教科书与教学材料。

[2] 当时的重点学校与现在一样,实质是大学预备校。他们接受的国家资金多于普通中学,挑选在小学或初中考试中表现最好的学生入校。毫不奇怪,进入中国的"最好"大学主要取决于读重点中学。

[3] 这里原文来自于关于讲话的"秘密"谈话。毛泽东给出的数据与其后出版的数据不同。毛泽东的数据里1957年小学毕业生总数为500万,升入初中人数为220万,说明中间有280万的差距。请参见图表6.2.毛泽东可能在数据中包括了前几年没能进入初中的毕业生。

[4] 由于民办小学的数据没有放在小学总数里,而农村中学的数据被单独列出来,中国大跃进的数据有些混乱(请参见SSB2005a:77-82)。

[5] 关于大跃进中教育战略及其矛盾,请参考Kwong(1979)。需要强调的是大跃进远不如文化大革命激进。比如在大跃进期间,城市的正规学校体制基本未受影响,大学升学考试也依旧进行(Kwong 1979:450)。

[6] 需要谨慎使用这一数据。如果1965年的数据是正确的,也就意味着安徽这一的贫困省份人均拥有的小学教师比富裕的上海要多,而这事实上不大可能。

[7] 总入学率由入学总人数除以入学年龄孩童总数得出。净入学率指符合入学年龄的入学人数除以入学年龄孩童总数。

[8] Lavely et al. (1990)假设在11岁获得识字能力。Pepper的一位被访者认为一个12岁的人会认识2000个汉字。由此来看设想11岁、12岁达到识字能力是非常合理的。

[9] Unger给出的数据为290万(引用自人民日报1960年4月)。我用了SSB(2005a:80)he ZGJYNJ(1984:1017)给出的追述性数据。

[10] 奇怪的是世界银行和毛泽东的策略在1960年代早期相吻合,双方都强调在中等教育阶段发展职业和技能教育的需要。人才计划--也就是说教育系统要考虑为工业提供人才--是当时世界银行的风尚,而且它的教育贷款也着重于实现此目标,而不是发展初级教育或普通教育(Psacharopoulos 2006)。

[11] 在Bourdieu的研究中,他往往把文化资本看作教育成功的决定因素。例如Bourdieu and Passeron(1977)。

[12] 这里我使用的城市人口的定义中包括了那些户口在农村但在普查时居住在城市的人。

本文刊于《立场·教育对话》2011年第1期,本文为第一部分。敬请期待后续内容。原文译自Chris Bramall (2009), Chinese Economic Development, London and New York: Routledge, Chapter 6.感谢《立场》杂志授权刊发。图片来源于网络。欢迎个人分享,媒体转载请联系版权方。

(责任编辑:山鹰)